こんにちは。

先取り学習を研究中の、さきどるパパ(@sakidoru_papa)です。

本記事では、先取り学習のデメリットについて解説しています。

先取り学習って必要なのかな…と検索すると、

「先取り学習 デメリット」などのページがヒットしますよね。

また、調べていくと「先取り学習はさせない方が良い」と否定的な教育関係者も多くいらっしゃいます。

今回はそんな「先取り学習」のデメリットについてまとめました。

- 先取り学習を検討中の方

- 先取り学習のデメリットを心配している方

- デメリットを踏まえて対策をしたいと考えている方

先取り学習のメリットについては、こちらでまとめております。

こちらから先にご覧いただくと、メリット・デメリットを比較して判断できるようになります。

先取り学習のデメリットとは?

先取り学習のデメリットは、大きく分けて4つあります。

- 自分のチカラを過信してしまう

- 友達に悪い印象を与える

- 先生からの評価が悪くなる

- 理解がおろそかになる

ひとつひとつ見ていきましょう!

自分のチカラを過信してしまう

先取り学習は、子どもが自分のチカラを過信させてしまう可能性があります。

勉強の内容を知っていることで、

「自分はなんでも知っている天才だ!」

「ほかの子よりも、勉強ができるんだ!」

と勘違いさせるリスクがあります。

人より先に知っている優越感が、「自分はスゴイ」と思わせてしまうわけですね。

授業を聞かなくなくるリスクも

このような過信は、授業に集中できなくなるというリスクもあります。

一度勉強した内容がまた出てくるため、

「知ってるからつまらない…」

「わかってるから大丈夫だよ…」

と退屈になってしまう可能性があります。

子どもが油断しないためにはどうしたらいいのでしょうか?

対策:ウサギとカメの話をする

対策として、我が子自身にも「先取り学習」とは何なのか?を理解してもらうことが重要です。

具体的には、

『あなたは、学ぶ意欲が強い子だから、ちょっとだけ早くから勉強を始めている』

『「ウサギとカメ」のお話では、先に進んでいるウサギは、余裕があるからって眠っちゃったよね』

『早く進む子も、じっくり進む子もどちらもいるけれど、進むことを止めちゃダメだよ』

と子どもにしっかり伝えましょう。

勉強を頑張る我が子を「天才だ!」「すごい!」と思いたくなる気持ちは、よ~くわかります。

ですが、先取り学習は「ちょっと先のことを知っているだけ」という点に過ぎません。

勉強にはゴールはありませんが、先に進んでいるからといって油断させないようにしましょう。

自分のチカラを過信してしまう

↓

ウサギとカメの童話で、油断大敵を認識してもらう

友達に悪い印象を与える

先取り学習は、周囲の友達から悪印象を与えるリスクもあります。

「○○ちゃん、知ってるんだ~!」

「○○くん、すご~い!」

と言われて嬉しくなる気持ちはよくわかります。

その一方で、周りの子に対して、

『こんなことも知らないの?』

と、友達を下に見てしまったり、馬鹿にするような発言をさせてはいけません。

対策:日頃の「ほめ方」に注意しましょう

上記は日頃の「ほめ方」に注意することで、対策できます。

具体的には、

「ほめるときには、他の子と比較しない」

という鉄則を守りましょう。

お友達よりも足が速かったり、勉強ができると、「周りの子よりも我が子はすごいのでは・・・!?」と思うのは自然な感情と言えます。ただし、それを「〇〇ちゃんよりも、よくできたね」と、ほめ言葉として使用するのはNGです。

他の子との優劣をつけることをすると、子ども同士・親同士の人間関係にヒビが入ってしまったり、うまく結果が出なかったときにひどく落ち込んでしまうこともあります。

現代は多様性が重視される時代です。

比べるのは、「過去の子ども自身」と強く意識するようにしましょう。

先生からの評価が悪くなる

注意するべきなのはお友達との関係性だけではありません。

先生からの「見え方」も気を付けたいひとつのポイントです。

出典:『二月の勝者-絶対合格の教室-』©高瀬志帆/小学館 第12講 三月の邂逅

上記は、中学受験をテーマとした漫画、『二月の勝者-絶対合格の教室-』のひとコマです。

舞台となる桜花ゼミナールに通うある女の子が、周りとのレベル差や、先生からの印象で悩むシーンです。

学校の授業は、教科書通りに進んでいきます。

そのため「まだ教えていないこと」「習っていないこと」を、テストで書くと減点となるケースもあります。

今年度の先生はベテランで「指示・命令」が多く、テストの採点でも教えた通りの式でないと減点するという。

>>先取り学習、否定する教師 「主体性」育成はどこへ: 日本経済新聞

また、こんなツイートも。

学習指導要領に従って進めなくてはいけない先生の気持ちもわかりますが、「子どもの自主性や、自分で考える力を伸ばす」と逆行するため、このような採点には疑問を呈さずにはいられません。

一方で、「先生と教え方と合わないから」と担任を変えたり、転校をさせたり…と、いきなり環境を変えるのは不可能です。

こんな時はどうしたらいいのでしょうか?

対策①:子どもの解答も認めつつ、ルールに沿うことの大切さも教えよう

まず、親がすべきことは、「子どもの解答は間違っていない」としっかりと伝えることです。

上記の例でいえば、「かけ算」を理解していること自体はとても素晴らしいことです。

そのため、「自分で考えたそのやり方自体は間違っていない」と子どもにしっかり伝えましょう。

(これをしないと、せっかく頑張っている勉強が嫌いになったり、何が正解なのかわからず子どもを混乱させてしまいます。)

次に、ルールに沿うことの大切さも教えましょう。

学校には、子どもの社会性を育てる役割もあるため、一定のルールに沿うことも学ぶべきことのひとつです。

スポーツに例えながら、その大切さも伝えましょう。

「○○ちゃんは、すこし先の勉強を頑張っているから、このやり方も正しいことはちゃんとわかってるよ。今は小学1年生のテストだから、習ったことを覚えているか?というのを、先生は確認したかったのかもしれないね。」

「たとえば、野球はボールを投げるけど、サッカーは手を使っちゃいけないルールだよね。今回のテストは「小学1年生ルール」だったから、そのルールの中できることを背一杯やるのはどうかな?」

対策②:担任の先生と「個別最適な学び」について対話しよう

どうしても納得がいかない場合は、先生と対話してみるのも一つです。

頭ごなしに先生を否定したり対立するのではなく、

「主体的に勉強を頑張る子」に対しこの結果をどう伝えたらいいか?とフラットに意見を聞いてみましょう。

ちなみに、文部科学省では「個別最適な学び」と「協働的な学び」の一体的な充実を掲げています。

学校においては、特異な才能のある児童生徒も含め、「個別最適な学び」を通じて個々の資質・能力を育成するとともに、「協働的な学び」という視点も重視し、児童生徒同士がお互いの違いを認め合い、学び合いながら相乗効果を生み出す教育が重要です。

文部科学省 学習指導要領 (5) 特定分野に特異な才能のある児童生徒に対する指導

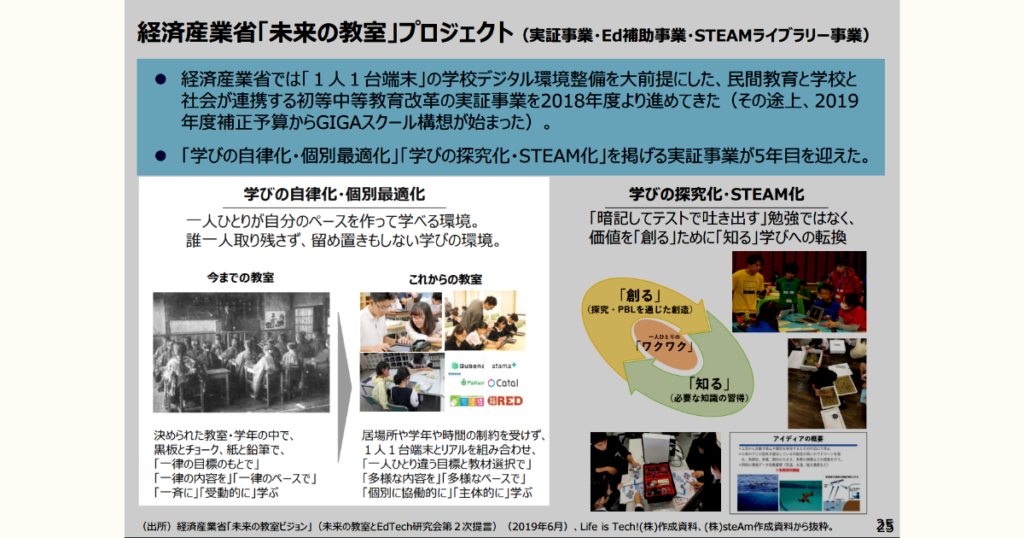

同様に、経済産業省でも、「誰もがそれぞれ満足できる」学習環境を目指して「経済産業省では、学びの自律化・個別最適化」に取り組んでおります。

学びの自律化・個別最適化

経済産業省 これまでの論点の整理(『「未来の教室」ビジョン2.0』の作成に向けて) 2022年6月23日

人ひとりが自分のペースを作って学べる環境。誰一人取り残さず、留め置きもしない学びの環境。

産業構造審議会 教育イノベーション小委員会 P.25

長野県の坂城高校(公立)のように”生徒の習熟度にバラツキがあることを前提にした学習スタイル”をすでに実証している例もあります。

理解がおろそかになる

先取り学習には、理解がおろそかになるというデメリットもあります。

例えば、学習ドリルや教材を「早く終わらせる」ことが目的となり、「解き方」ばかりを意識して最短効率で組む「おざなり学習」となってしまうことも。

算数であれば、公式は覚えているけれど、その式の意味を覚えていなかったり…

国語であれば、漢字はわかるけど、その成り立ちを知らなかったり…

実際に我が家でもこんな例がありました。

効率的に取り組む、ということ自体は間違いではないですが、勉強に必要な「考える力」や「理解する」にじっくり向き合うにはどうしたらよいでしょうか?

対策:解答ではなく、考え方を意識させよう

「これがわからない」

「コレってどういう意味?」

と質問された時も、答えを教えるのではなく、

解き方や考え方のヒントを伝え、子ども自身で解けるようにサポートをしましょう。

さきどるパパ

さきどるパパ自分の経験上、

子どもが問題を読んでなかったり、

読み間違えていることが多かったので

「問題文を一緒に音読する」

だけで、子どもが理解することが多いです。

「じゃあ、一緒に調べてみようか?」

「たとえば、もう少しカンタンな例で考えてみようか」

「どこかに一覧表が無かったっけ?探してみようか」

「つまり、どういうことだと思う?もう一度一緒に問題を読み直してみようか」

中学受験塾を経営する受験コンサタントの富永 雄輔は以下のように述べています。

「鶴亀算をはじめとする算数の公式(※)を教えると、それ以外の思考方法が出てこなくなり、パターン問題の一部しか解けなくなる恐れがあります。つまり、考える習慣が損なわれるのです。パターン以外の思考方法も身につけるべき低学年に、公式を教えることは、『安直に答えを出すカンニングペーパー』を渡しているようなものです」

「わが子の”頭脳”が先細る」親が絶対させちゃいけない勉強法3つ 平凡なわが子を「後伸び」させる方法 | PRESIDENT Online(プレジデントオンライン)

先取り学習にはデメリットも多い!しっかり対策しましょう

以上、先取り学習のデメリットとその対策についてお伝えしました。

- 自分のチカラを過信してしまう

- 友達に悪い印象を与える

- 先生からの評価が悪くなる

- 内容を深く理解しなくなる

先取り学習はやり方を間違えると、子どもが勉強嫌いになる・詰め込み教育でやる気が無くなってしまうという弊害があります。デメリットをしっかり認識し、対策をしながら、先取り学習を始めるようにしたいですね。

先取り学習は上記のデメリットのほかにも、

「今の学校の勉強との二重となってしまい、子ども自身に負担がかかる」という可能性もあります。

無理なく続けるためにも、「先取り学習を始めるタイミング」は見極めたいですね。

コメント